UPDATE : 2014/Jun/08

AUTHOR:

コトバノイエ 加藤 博久

vol.05

久しぶりに山田風太郎の本を買った。

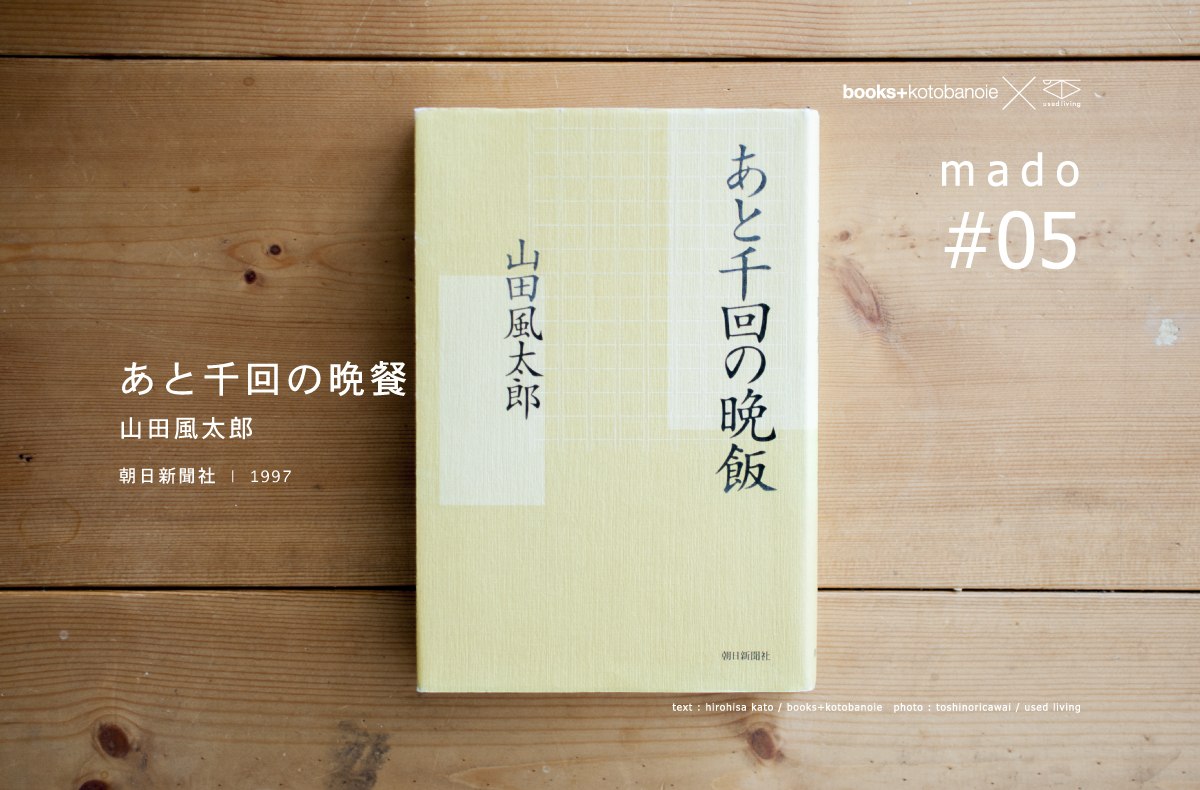

□ あと千回の晩餐 | 山田風太郎 | 朝日新聞社 | 1997

山田風太郎といえば、まずなんといっても忍法帖だ。

過酷な運命を背負った忍者たちが、奇想天外な秘術を尽くして死闘を繰り広げるというこの奇譚集の一群(1958年の『甲賀忍法帖』にはじまって1991年の最後の小説『柳生十兵衛死す』まで 長編・短編あわせて100作以上にもなるらしく、もちろん熱狂的なコレクターも存在する)は、最初はあまりのバカバカしさに腰がくだけそうになってしまうんだけれど、読み進めるうちにどんどん引き込まれ、知らないうちにそのうち中毒症状となって、次々と読み漁らずにいられなくなってしまうという強力な麻薬性を持っている。

シュールとユーモアとエロスが渾然一体となったこの忍法帖シリーズの破天荒な面白さは唯一無二、小説というメディアの醍醐味に溢れるもので、まさにそれは「never a dull moment (退屈なんかしてる間がないよ)」としか表現のしようがない。

ひとつ間違えばキワモノになってしまいそうな素材を、司馬遼太郎の歴史小説のように読ませてしまうのは、品のある生真面目な文体とストーリーテラーとしての緻密な構成力、つまりこの人が持っている小説家としての絶対能力の高さだろうし、イメージに流されることのない精巧な語り口は、彼が徹底した唯物論者だということを物語っているように思う。

読むなら角川文庫の旧版(ピンクの背表紙)に限る。

このシリーズのカバーの、佐伯俊男画伯による官能的なイラストレーション(表紙絵というべきか)は、山風忍法帖と一心同体、切っても切れぬなさぬ仲のミックスメディアと考えたい。

珠玉の一冊を選ぶとすれば、『風来忍法帖』か『忍法八犬伝』かな。

そしてエッセイ。

「いろいろな徴候から、晩飯を食うのもあと千回くらいなものだろうと思う」とはじまるこの『あと千回の晩餐』はもちろん、学生であった戦時中に書き記していたという名著『戦中派不戦日記』でも、ともかくいつのときも自然体、戦中派独特の虚無感のようなもの(太平洋戦争によってその後の人生にもっとも大きな影響をうけたのはこの人たちの世代だ**)を漂わせながら、その日その時の心の気配を飄々と、そしてユーモラスに(真面目なご本人にそんな気はないようだが)語っているのがなんとも魅力的。

中でもこの「あと千回の晩餐」の、「国立大往生院(仮称)」なる老人集団安楽死施設のくだりは、強烈なブラック・ユーモアで、65歳で自死を選べるというこの養老院の話には、真剣にそれを望むお年寄りからの手紙が相次いだらしいが、昨今の年金や後期高齢者医療の問題を冷静に先取りしていて、「いろいろ考えたが、やはり老人の数をへらすよりほかにない」と、すでに老人である自らが嘯くところがなんともいえず痛快で小気味良い。

このエッセイが朝日新聞に連載されたのが1994年6月から1995年3月だから、山田風太郎は、実はこのあと2千回以上の晩餐を食したわけだけれど、「長生きは一応めでたいことになっているが、モノには限度ということがある」なんていうことをスラリという人だから、ウィスキーと煙草と本人が名品と自賛する「チーズの肉トロ」をその日まで食べ続けていたのかもしれない。

それにしても「あと千回の晩餐」とはなんといさぎよく美しい言葉だろう。

老いや死、あるいは食は、ある意味随筆の定番といってもいいテーマだけれど、自らの老いや死さえも面白がるというそのスタイルは、とにかく「やりたくないことはしない」というきわめて清潔な信条が、その奥底にゆったりと流れているからだろうし、ほかの誰にもないその「軽やかさ」は、この人のもっているほんもののインテリジェンスの現れに違いない。

あと、八百屋お七16歳から泉重千代126歳まで932人の臨終の様を描いた全三巻(上下巻+補遺1)、1000ページを超える大著『人間臨終図鑑』**も忘れてはいけない。

死亡した年齢で人物を分類するというクールな視線。

山田風太郎の死生観は、実に明快で「人間死ねば終わり」その一言に尽きる。だからこそ感傷的な気分が入りやすい人間の臨終場面なんていうものを、一編の散文詩のように描くことができたんだろうし、死によって人の一生を描くという、じつは相当難易度の高いこと(しかも932人!)を成し遂げられたのだろうと思う。

たぶんこの人がこの本でいちばん伝えたかったことは、この900余人の人生の業績や幸福と彼らの死に方には関係がない、つまり死に方なんてホントはどうでもいいんだということ、そして「虚無」ってやつは人間にとって根源的なもので、故郷のように身近な存在なんだということだったんじゃないだろうか。

そしてそれは、この人のすべての著作に通底している思想でもある。

2001年没。

享年79、戒名は「風々院風々風々居士」、やはりユーモアは最高の知性なのだ。

ところでこの本、カバーの色調や使われている紙の質感がとてもいい感じだったので、奥付を見たら、原研哉の装丁に志村節子の挿画で、なんかちょっと得した気分。

本にはそんな愉しみもある。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

脚注1

ー

サブカルチャーというコンセプトが「発見」されたのが70年代。

60年代に、既成の価値観(エスタブリッシュメント)に対して NO ! と宣言することから始まる、カウンター・カルチャーを標榜した団塊世代(当時20代だった)が、挫折のなかで引き寄せられたのが、傍流の存在感を積極的に肯定する「サブ」というコンセプトで、世間体といったようなものに代表される既成価値の象徴である親とまったくソリが合わない彼らが「発見」したのが、 自分たちの親のひとまわり上の世代のちょっと変ったじいさんたちだった。

主流から離れてもなお輝く独自の価値観を持ち続けた大人たち。

たとえば植草甚一という人はその代表格だけれど、一千一秒物語・A感覚の稲垣足穂、放浪の詩人金子光晴といった明治生まれの不良じいさんたちや、田中小実昌、殿山泰司、久保田二郎、色川武大、小林信彦、そしてこの山田風太郎といった戦中派のへそまがりたちも、そのサブカルチャー(ポップ感覚といってもいいかもしれない)の流れの中で、異彩を放っていた。

その白熱は、サブカルチャーというものが、すでにひとつの価値観として認知されてしまっている(というか主流という概念が霧散してしまったような)今の時代では考えられないことだけれど、「そんなの関係ねえ」というライフスタイルの萌芽がここにあることは間違いない。

そしてその流れが、「POPEYE(1976年創刊)」につながり、やがてバブルへと突入していくことになる。

それにしても「ちょっと変わったサブカルじいさん」なんて、最近もう見かけないよね。

脚注2

ー

風太郎さん最晩年のインタビューが、本に遺されている。

『コレデオシマイ』(1996/4 – 1996/12)

『いまわの際に言うべき一大事はなし』(1997/1 – 1998/4)

『ぜんぶ余録』(1998/10 – 2001/1)

「コレデオシマイ」 は勝海舟の、「いまわの際に言うべき一大事はなし」 は近松門左衛門の最後の言葉、『人間臨終図巻』の著者である風太郎さんが気に入っていた臨終の言葉らしい。そして「ぜんぶ余禄」は自身の言葉、彼は昭和20年8月15日から先の自分の人生はすべて余禄だといっていた。

1996年に始まって2001年7月にパーキンソン症候群で亡くなる直前までのこのロングインタビューは、記録としても貴重なもので、編者の努力には最大級の敬意が払われるべきでしょう。

それにしても、「次にまた日本は、原爆を落とされるよ」とは何たる予言。

言われてみると、さもありなんと思えることだが、それをさらりと言ってのけられるのは、ひたすらスゴイ。