UPDATE : 2014/Jul/05

AUTHOR:

コトバノイエ 加藤 博久

vol.06

田中小実昌の映画エッセイを読んでいたら、どうしようもなく映画を見たくなった。

ちょっと変わったサブカルなオジさんのつづき。

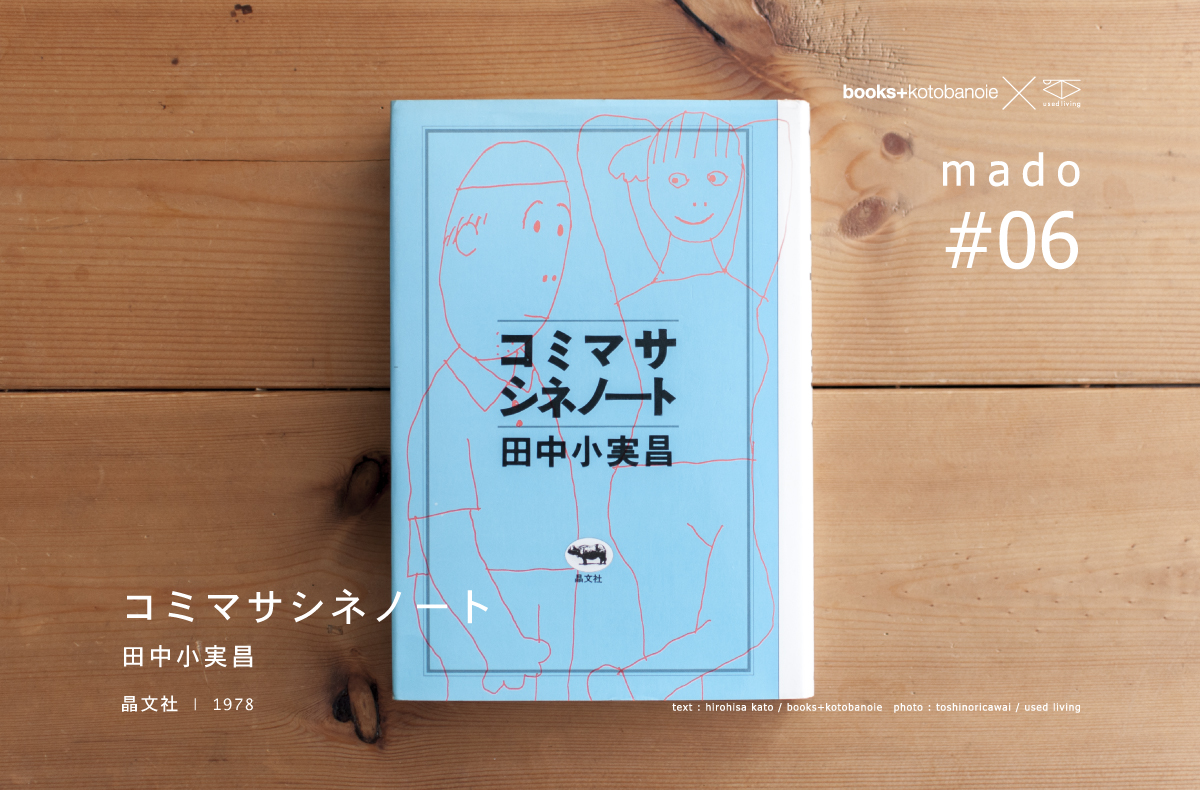

□ コミマサ・シネノート | 田中小実昌 | 晶文社 | 1978

「木曜日、いなり寿司(五コ六十三円)を買って蒲田駅西口のパレス座に行く。どんな計算で六十三円になり、いったい、一コいくらなのか、だいぶ考えたがわからない。キップ売り場には、大人割り引き百五十円と書いてあった。『いま割り引き時間?』と、テケツの女のコにきいたら『いいえ』という返事。とにかく百円玉を二つ出すと十円玉が五つかえってきた。こいつも、よくわからない。」

まあこんな風にはじまるコミマサ・ワールドなんだけれど、「テケツ( = ticket )」っていうのがなんとも。

1970年代の本だから、「カッコーの巣の上で」とか「愛の嵐」といった洋画から、大映や東宝のプログラムピクチャーや日活ロマンポルノ、そしてそのころとしては前衛だったATG系の作品まで、そうとうな数の劇場映画が、ノンジャンルで紹介されている。

引用した文章からもわかるように、それは映画批評というより、映画にまつわるたわいのない日常や、映画へのアティチュードを、飄々と描いていくなかで、ひとりごとのようにその映画のことを語るという、いかにも「コミさん」らしいスタイルの映画日記で、たとえば三本立てとロードショーのどっちが得かとか、弁当をたべてから見るか見てから食べるかとか、暖房完備なのになぜ風邪をひくんだとか、例によってほとんどがとぼけた話ばかりなんだけれど、ときおり見せるシャープな批評眼とそのとぼけた暮らしぶりとのギャップに引き込まれて、ついつい読まされてしまうのだ。

続けて読んだ『ぼくのシネマ・グラフィティ(新潮社 1983)』ではこんな風にいっている。

「世の中とおんなじで、映画でも、おもおもしさとか、感動の深さとかなんてことがいい作品の尺度みたいにされている。しかしおもおもしさなんてバカでもできることなのよ。また、バカはしつこいから、しつこくおもくする。それをまた、世間ではほめてくれる。おもおもしくするのは、外部から重しをつければいい。ストーリイをおもくしたり、あれこれ、重しをつける方法はいくらでもある。 だけど、かるさは、外部からではなく内部から、かるくならなくちゃいけない。これは、なかなかできない。ただ、知的であることによって、精神的な自由を得、かるくなることもある。バカには見えかったものが、スカッと知的だと、すんなり見えてきて、どうってことはなくなるのだ。」

これもまた、いかにも田中小実昌的な(シャープなほうの)語り口。

これは「全員集合シリーズ」の渡辺祐介監督を評した文章だけれど、そのままこの人の、創作のスタイルを表わしているように思える。

あるいはまた、同じ本の中で、ウディ・アレンの「インテリア」を、「味なんてものもないみたいな自制心の強い映画だ」と激賞し、こんなこともいっている。

「類型は甘い。 類型は、物語でこってり毛穴をふさぎ、みずみずしい息づかいがない。」

この「類型」っていうのは、つきつめてみれば「らしさ」っていうことじゃないかと思う。そしてこの人の中にはいつも、いかにも「らしい」ことへの照れやためらいがあり、その小説**からは、小説がいかにも小説らしくなってしまうことへの「含羞」のようなものを感じる。

ニットキャップとサンダルというとぼけた風貌で新宿ゴールデン街をさまよい、小説らしくない小説ばかりを残し、一貫して「作らない」ということに徹したこの人ほど、「類型」から縁遠く、そして自制心の強かった作家はいないかもしれない。

静かに見えるけれど、じつは深いところで逞しく流れていたんだろうな。

近くのシネコンで、「テケツ」を買って観たのは、絵に描いたようなB級ハリウッド映画。

それでもスクリーンいっぱいに投影されるL.A.の茫漠とした遠景や、南カリフォルニアのあっけらかんとした日常のディテールを眺めていると、心がすこし痺れる。

trip ― 集中してスクリーンを見ているのに、脳の別のところで別のシーンを見ている感じ。

絵画や音楽や本も、それぞれに独特のバイブレーションで、さまざまな感情をもたらしてくれるものだけれど、こんなふうな感じで心を揺さぶられるのは映画館の中だけなんだ。

シネコンじゃいなり寿司は食べられないし、名画座で三本立てを見る体力もないけれど、あの暗がりの中で独りすごす2時間は、他のなにものにも代えがたい。

映画館に行こう!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

脚注1

ー

ここにはたまたまエッセイのことを書いたんだけど、コミさんの(もちろん個人的に知っているわけじゃないけれど、いつも毛糸の帽子をかぶって、きょとんとしたような表情をしているこの人の顔が浮かぶと、ついそんな風に呼びたくなってしまうのです)本領はやはり小説じゃないかと思うので、まあ騙されたと思っていちど読んでみてください。

牧師の家に生まれて、東大の哲学科を中退し、ストリップ劇場のコメディアンになったあと、早川書房や創元社でチャンドラーを初めとする100冊以上の推理小説を翻訳したコミさんの書く小説は、筋のあるいわゆる小説らしい小説じゃないから、ちょっと読みにくいかもしれないけれど、読んでいるうちにだんだんと心の中に沁み込んできて、なんか不思議なたべものを食べているように、可笑しかったり、怖かったり、悲しかったり、わけのわからない気持ちになってくるはずだから。 そしてその、わけのわからない気持ちにさせてくれる「文学的」でも「類型的」でもない言葉の表現こそが、ほんとうの文学(=言葉の芸術)じゃないかと、ぼくは思っています。

お父さんの教会の祈祷会で交わされていた言葉にならない祈りようなつぶやきのことを、回想的に書いた『ポロポロ』は代表作。あと、米軍基地で働く「おれ」の一日を、淡々と私小説のように(たぶんそうじゃないんだろうけど)描いた『自動巻時計の一日』とか、ちょっと難解な『カント節』、あるいはストリップ時代のことを書いた『イザベラね』とか、直木賞をとった「浪曲師朝日丸の話」「ミミのこと」が収められた『香具師の旅』とか。

ちょっとアブナイ ”mado” かもしれないけどね。

あと、この人の「人となり」については、かれを私淑する作家のひとり保坂和志さんが「小実昌さんのこと」という小説(『生きる歓び』所収)で、愛情深く描いているので、それもぜひ。